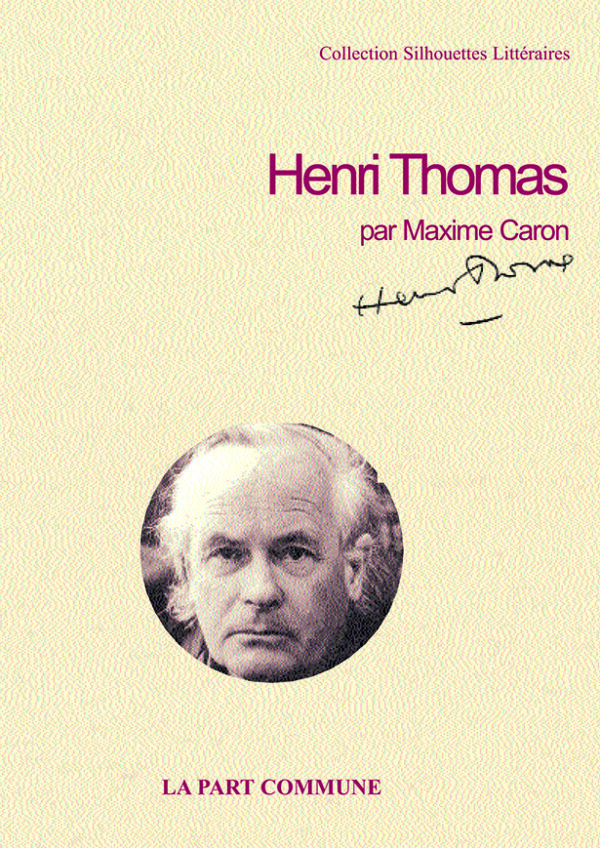

Un méconnu capital, tel pourrait être le titre de cette monographie. En effet, parmi les écrivains du vingtième siècle inexplicablement méconnus, Henri Thomas figure en bonne place, si l’on peut dire. Et s’il a acquis depuis longtemps une manière de célébrité auprès d’une partie de ses pairs, il aura été quasiment ignoré non seulement par ce qu’on appelle curieusement le grand public, mais aussi par l’Université elle-même qui n’a commencé à s’y intéresser ouvertement qu’en janvier 2003 au cours d’un colloque international de deux journées (les 10 et 11 janvier), dirigé par Marc Dambre, de l’Université de Paris III, et Patrice Bougon, de l’Université d’Iwate au Japon : d’entrée de jeu du reste, on y signalait la rareté, sinon l’absence, de travaux universitaires en français sur son œuvre, une de celles parmi les plus singulières cependant et les plus solides de notre époque.

Ainsi pour une multitude de thèses ou travaux de maîtrise sur l’œuvre d’une Marguerite Duras, on ne répertoriait alors qu’un sujet de thèse (encore en cours d’élaboration) sur celle d’Henri Thomas. Imputer le désintérêt du grand public et de l’Université pour cette œuvre à la mollesse des éditeurs serait toutefois parfaitement injuste : en effet, si son premier roman, Le cinéma dans la grange, probablement écrit en 1935-1936, n’a été publié qu’en 1992, c’est dès avril 1940, soit deux mois avant l’Armistice, que Gallimard a publié son deuxième roman, Le seau à charbon, l’année de ses vingt-huit ans, alors qu’il était soldat en Moselle, rappelé au 23ème Régiment des Tirailleurs algériens, basé à Morhange où déjà il avait fait son temps légal de service militaire d’octobre 1935 à octobre 1936. Ce premier roman publié, étant donné les événements guerriers ou de capitulation de l’époque, a probablement dû passer totalement inaperçu. On ne peut pas dire cependant que cela a découragé Gallimard d’éditer les autres livres de Thomas, (bien que ce dernier ait parfois eu quelques griefs à l’encontre de la maison d’édition qui le publiait, ce qui transparaît dans certaines lettres envoyées à l’un ou l’autre de ses amis). En effet, à quelques rares exceptions près, Gallimard en a publié la quasi totalité jusqu’en 1994, c’est à dire jusqu’au-delà de la mort de l’écrivain survenue le 3 novembre 1993 dans sa quatre-vingt-deuxième année. Et c’est encore ce même éditeur qui au mois de juin 2003 publiera un important choix de lettres d’Henri Thomas qui s’étalent sur soixante-dix années (de 1923 à 1993). L’on doit cette publication à une Anglaise, Joanna Leary, qui par ailleurs a soutenu une thèse de doctorat à l’Université de Londres en 2000 sur la correspondance de l’écrivain, « Henri Thomas, War within, War without. A Study of his correspondence ».

S’agissant de ces lettres, d’ores et déjà on ne risque guère de se tromper en avançant qu’on a certainement là une des œuvres épistolaires appartenant au 20ème siècle parmi les plus singulières et peut-être même les plus riches, parfaitement à l’image de l’œuvre romanesque et poétique de ce fils de paysan des Vosges. Son père, Joseph Thomas, était à la fois cultivateur et maréchal-ferrant à Anglemont. Il est mort en 1919, alors que le jeune Henri (dont la mère était Mathilde Thomas, née Bailly) avait six ans. Toutefois Joseph Thomas n’est pas mort sur un champ de bataille, comme on a pu le lire ici ou là dans des notices de dictionnaires ou dans des anthologies littéraires dont le sens de l’inexactitude (lequel relève peut-être d’un certain goût pour la légende littéraire !) semble être souvent une manière de sport artistique, mais dans son lit, à la suite certes de séquelles de santé dues peut-être à son activité dans le Service des Gardes-Voies et des Communications où il avait été réquisitionné en vertu du temps de guerre. Du reste, il eût été pour le moins étonnant que Joseph Thomas, père de cinq enfants dès 1912, même si c’était avec trois femmes différentes, eût été mobilisé pour aller combattre sur le front, alors qu’en 1914 il avait 41 ans. Mais ce qui est vrai, comme a pu l’établir Joanna Leary, à partir de divers témoignages auprès de la famille de Thomas ou de souvenirs de gens du cru, c’est que fin août et début septembre 1914 Anglemont a été durant une quinzaine de jours le théâtre de terribles combats qui ont eu lieu entre les lignes de l’armée française et de l’armée allemande, et que la maison de Joseph Thomas a été incendiée. Joanna Leary dans ce Choix de lettres fait état aussi de ce qu’en a rapporté l’abbé Alphonse Collé dans un ouvrage qui a pour titre La Bataille de la Mortagne : « Je me rends à Anglemont, le 16 septembre : quel affreux spectacle ! La rue principale est détruite en grande partie. Une odeur infecte se dégage d’un immense charnier ; chevaux, vaches, porcs en décomposition […] le terrain semé de trous d’obus qui ont jusqu’à six mètres de circonférence et deux mètres de profondeur. »

L’enfant Henri Thomas, qui perdit son père, alors qu’il avait entre cinq et six ans, avait à peine moins de deux ans au moment de ces terribles événements et s’il n’en a gardé certainement que de très confus souvenirs, il ne fait pas de doute qu’il a dû en être imprégné et qu’il en a eu suffisamment d’échos durant toute son enfance pour en être marqué d’une façon ou d’une autre. Certains poèmes écrits durant et après sa maturité, viennent directement de là. Ainsi dans son recueil Trézeaux publié fin 1989 on peut lire :

Le Bois Bénit n’est pas le Bois joli

Le bois d’Amour ou de Trousse-chemise,

Le Bois Bénit fut le bois des maudits

Hanté de peste ou de famine grise.

Grand-mère de ma grand-mère,

Mioches vêtus d’étoffes noires

Qui descendaient jusqu’aux pieds,

Ils couraient derrière les arbres

Pour voir les soldats effrayants

En habits blancs

Dans un autre recueil paru en 1982, Joueur surpris, la deuxième strophe du poème qui a pour titre Biologique, évoque également ce « Bois Bénit » qui semble avoir laissé des traces profondes :

La Grande Peste eut mes aïeux

Sous les arbres du Bois-Bénit,

On l’attendait à deux genoux

En lui chantant : Ainsi soit-y !

Enfin, toujours dans Joueur surpris, Thomas dans le poème intitulé J’irai à Paris tente à nouveau par l’imaginaire une sorte de retour vers ses aïeux pour suggérer leur condition :

Où furent mes aïeux

Il n’y avait pas de France

Il y avait la forêt,

Il y avait les reîtres

J’ai vu dans mon enfance

Les morceaux de leurs guêtres

Pourris dans les marais.

Il n’y avait de grand

Que la peste aux villages

Les chênes où le vent

Balançait les pendus

Et les bêtes sauvages

Qui leur sautaient au cul…