Extrait 1

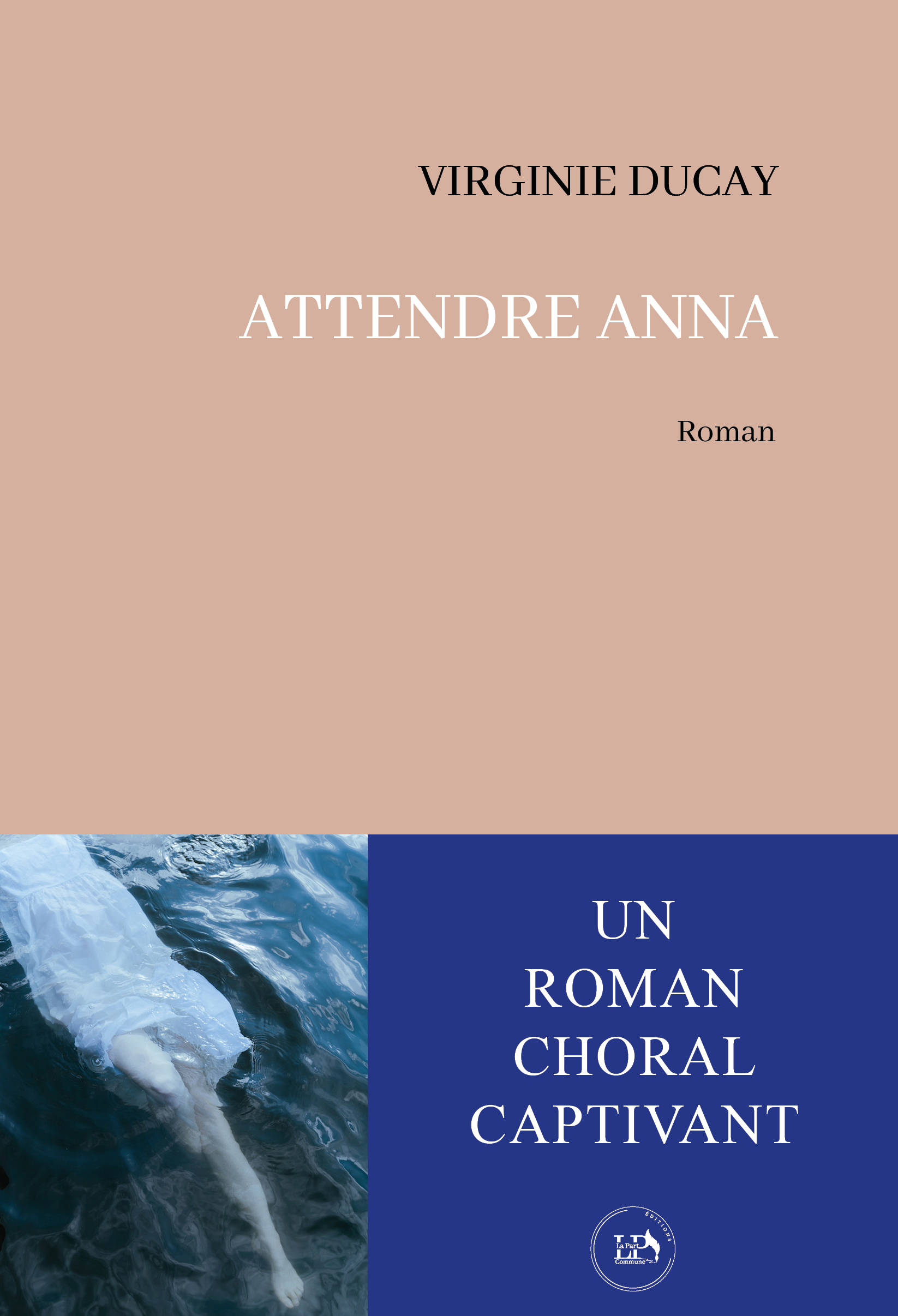

La mort lui fait une drôle de tête. Les yeux grands ouverts, vitreux, iris bleus voilés, presque dissous sous la fine pellicule blanchâtre, semblent fixer, étonnés, entre les longues mèches brunes poisseuses, les morceaux de ciel à travers les branches, avec ce curieux mélange d’incrédulité et d’effroi de ceux qui sont passés de l’autre côté des nuages. Les traits du visage sont crispés autour d’une étrange grimace, entre sourire et douleur, du sang coagulé sèche à la commissure des lèvres. La pommette gauche, tuméfiée, saupoudrée de grains de sable comme de fines paillettes dorées, hésite entre le violet et le noir et lui donne l’air pathétique et ridicule d’une poupée qu’on aurait fracassée en la balançant de toutes ses forces du haut de la dune. En contrebas, l’océan déverse ses flots éternels et sa mousse écumeuse, indifférent à la présence macabre, trop éloignée de la grève pour un baiser de la vague. Le corps gît presque nu, étendu sur le dos dans une cavité sableuse au bord de la lande, les longues jambes outrageusement écartées, un bras cassé. Les marques sombres sur le cou laissent supposer que son bourreau l’a étranglée. Avant de la tuer, ou peut-être après, il l’a traînée, si l’on en croit les multiples ecchymoses, coupures, griffures et autres meurtrissures, sur plusieurs mètres, et l’a flanquée là, pauvre pantin cabossé, au pied de l’arbre. Aux lambeaux de dentelle s’agrippent des feuilles mortes, des brindilles, des aiguilles de pin. Un sein pointe sans pudeur dans la déchirure du soutien-gorge, une main inerte repose entre les cuisses menues, mise en scène érotique funèbre, l’autre pend au bout du bras à l’équerre. Sur la peau, diaphane, malgré la caresse des vents et des embruns salés, grouillent déjà des vers blancs.

Sur plusieurs mètres en remontant la dune, une sandale égarée, des morceaux de tissu noir déchirés accrochés aux ajoncs, des lunettes de soleil brisées, un sac de plage en toile d’où dépassent une serviette de bain mouillée et le dernier roman de Paul Constant.

Extrait 2

C’est une histoire de corps.

Et d’eau.

L’océan, où je me rendais chaque vendredi après-midi après une matinée d’écriture. À l’époque, je me levais à l’aube pour travailler sans relâche sur un roman que je n’ai jamais réussi à terminer, sorte de récit noir à l’eau de rose dont chaque ligne me laissait perplexe. Je ne parvenais pas à trouver le rythme adéquat, le ton juste, les personnages me glissaient entre les doigts, trop peu crédibles, indéfinis ; les mots m’échappaient, me narguaient, se carapataient dès lors que je pensais les saisir. Écrire était une épreuve, un combat dont je ressortais immanquablement vaincu, pétri d’insatisfaction, toujours épuisé, tari. L’eau s’imposait alors. Il me fallait m’en emplir le corps, mais aussi aller l’y plonger entièrement, me laisser envelopper, engloutir par elle, puis m’y glisser, m’y mouvoir. Elle seule avait le pouvoir d’apaiser mes chairs ensanglantées, les mots en ayant arraché à leur passage des lambeaux tels des couteaux surgis de mes entrailles, en même temps qu’elle me reconstituait, me rassemblait, me revigorait.

Nous étions en mai, l’air était frisquet et malgré la température encore très basse de la mer, j’arrivais sans trop de peine à y entrer. J’enchaînais quelques mouvements de crawl pour me réchauffer puis je nageais une bonne heure, une discipline à laquelle je ne dérogeais pas, même par mauvais temps, tant elle me faisait du bien.

Ce jour-là, le ciel sombre déversait un léger crachin, l’océan étalait son gris sale le long de la plage déserte où piaffaient les mouettes, goélands et bécasseaux habituels.

Elle nageait au large, moulée dans une combinaison et un bonnet de bain noirs, silhouette lointaine dans la bruine dont la vue, bizarrement, me troubla. Je venais de terminer une série de brasses et reprenais mon souffle. Ses mouvements étaient précis, maîtrisés, lents, sensuels, mélange de force et de douceur d’où se dégageait une énergie sinon palpable, en tout cas magnétique. D’emblée j’eus envie de toucher son corps, m’y coller, m’y fondre, disparaître à l’intérieur. Je ne m’explique toujours pas cette attraction immédiate, et qui n’a jamais cessé depuis. Tout ce que je sais c’est que je l’ai aimée instantanément, que je voulais soudain être le corps intrigant, mouvant, aérien, à la fois lourd et en apesanteur, mon propre corps aimanté, happé par cette créature aquatique et volatile, sans que j’en comprisse le phénomène et encore moins le pourquoi.

J’ai repris mes longueurs, en gardant toutefois une distance raisonnable, je ne voulais pas la déranger. L’émotion qui m’avait saisi me suffisait, je crois. J’étais bouleversé. Elle avait fini par s’arrêter et avait tourné sa tête dans ma direction, m’avait regardé quelques secondes, avant de disparaître sous l’eau tel un cormoran et resurgir un peu plus loin en une brasse coulée souple et fluide.

Notre première rencontre.

Je suis sorti de l’eau, me suis enroulé dans ma serviette- éponge et l’ai regardée nager. Puis j’ai gravi la dune et rejoint ma voiture avant de me retrouver complètement trempé et transi de froid.

Un coupé rouge était garé sur le parking.

J’ai supposé qu’il lui appartenait.

Extrait 3

Terrasse du café du Miradouro da Graça.

Fin d’après-midi.

Je regarde le soleil se coucher sur la vieille ville, le château Sao Jorge sur la gauche, l’estuaire du Tage, le ponte 25 Abril au loin. L’endroit est très fréquenté, les gens bavardent en sirotant un verre autour de tables rondes, disposées tout le long de la rambarde à l’ombre des arbres centenaires. Ambiance romantique et décontractée. J’ai passé la matinée à arpenter l’avenida da Liberdade bordée de platanes, palmiers, mûriers de Chine, camélias et autres plantes exotiques, avec ses fontaines, ses kiosques et ses statues géantes, jusqu’au parc Eduardo VII, au nord, où j’ai fait une halte et englouti un sandwich assis dans l’herbe en plein soleil. Puis je suis redescendu vers la ville, ai pris un café, avant de me perdre dans les ruelles du Bairro Alto, allant sans réfléchir et sans but, tel un automate, là où mes pas me guidaient, traversé de pensées fugaces, sans consistance. Quelque chose en moi s’est arrêté sans que j’y puisse rien, ni que je parvienne à identifier de quoi il s’agit exactement : un battement, une vibration, un rythme, une volonté peut-être.

Un serveur vient de m’apporter une Sagres brune. Je le remercie, allume une énième cigarette. J’attends que la nuit tombe pour rentrer à l’hôtel et dormir. À moins que je ne décide d’aller dîner dans quelque taverne, je ne sais pas, toute envie m’a déserté. À la table à côté de la mienne, un couple, la quarantaine avancée, et leurs enfants. Les gosses boivent du jus d’orange à la paille, leurs parents du vin blanc. L’homme et la femme ne se parlent pas, leurs regards ne se croisent pas non plus, tout occupés qu’ils sont à contempler le paysage ou leurs rejetons, c’est selon. De temps en temps elle s’adresse à eux, lui ne dit rien. Il a l’air triste, lointain. On dirait qu’il voudrait être ailleurs, que tout cela lui pèse, sa vie avec sa femme qu’il ne voit plus, dont il ne cherche pas à attirer l’attention, les mômes trop sages qui boivent en silence leur orangeade en rêvant peut-être de retrouver leur maison, leurs jouets, leur console, la télé, leurs copains d’école. Ils me font penser à ces couples depuis longtemps usés qui s’acharnent à se convaincre qu’ils ont fait un mariage heureux, que tout cela, au fond, leur convient, qu’ils sont dans la norme et qu’il n’y a rien de meilleur à souhaiter, même s’ils n’ont plus grand-chose à se dire ou qu’ils passent les trois quarts de leurs journées à se pouiller pour un oui pour un non, se pourrir le quotidien à coups de reproches, de non-dits, de frustrations larvées, de désirs inavouables. Au bout d’un moment, l’homme se lève pour aller régler la note au comptoir. Il revient et se rassoit sans un mot, laisse son regard se perdre sur les collines de l’autre côté de la ville, l’air absent.

Ta vie, Anna ?

Je m’entends penser à elle, je m’adresse à elle en silence, comme si elle était là, près de moi, à chaque instant, partout où je suis. Je lui parle souvent, je l’interpelle, lui demande son avis, ce qu’elle ressent, comment elle ferait, elle, dans telle ou telle situation ; ou bien de me guider, de m’aider à choisir, de décider de ce qui est bon pour moi. Elle, ma douce invisible, mon fantôme essentiel, mon « tu » indéfectible, mon évidence secrète. Ma toute mon adorée ma maudite ma définitive, ma sale petite garce…

Mon Anna.

Dans la ville aux sept collines, à Graça au soir couchant, j’attends Anna.