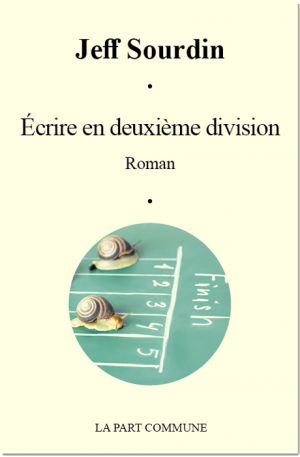

C’était un jour à ne pas mettre un chien dehors mais à remplir son carnet d’escargots. Cela faisait maintenant trois heures que je dessinais dans le mien des gastéropodes de toutes tailles. J’avais déjà bu deux cafés, trois verres d’eau, fait tourner une centaine de fois mon stylo sur mon pouce, consulté tous les ouvrages que je pouvais attraper sans quitter ma chaise, m’étais rendu deux fois aux toilettes, mais n’avais toujours pas vendu le moindre livre. Pas l’ombre d’une signature. J’avais essayé de me rendre utile, renseigné des clients égarés, commencé à envelopper un paquet cadeau avant de renoncer et avais pointé vingt-huit fois du doigt le présentoir des livres de Marc Levy. Je disais bonjour dès que la porte principale s’ouvrait pour m’envoyer une grande bourrasque d’air froid au passage. On répondait à mon sourire. Je sentais le regard gêné des clients sur moi. Je faisais un peu pitié, assis à l’écart, droit comme un if sur ma chaise en plastique. Autour de moi, tous s’agitaient.

Nous étions à la veille de Noël et la librairie ne désemplissait pas. Les allées étroites embouteillées, il fallait jouer des coudes en toute élasticité pour circuler au milieu des rayons sans renverser les bouquins entassés ici et là. Avec le libraire, on s’était dit qu’il n’y aurait pas de meilleur moment pour mon roman. Mais, dans cette course au dernier cadeau, personne n’avait le temps de s’arrêter deux minutes pour découvrir un nouveau livre. Les retardataires voulaient s’offrir le sel de la terre et non goûter au menu fretin de l’édition. Ils achetaient du connu, de la tête de gondole, du recommandé par votre boucher et non le dernier opus de l’écrivain local, cet illustre inconnu dont personne ne savait rien ni n’avait jamais rien lu. Évidemment, dès que quelqu’un avait le malheur de s’approcher d’un peu trop près, je sortais mon baratin habituel. Mais autant pisser dans un violon. On venait passer un moment avec moi, on me tenait compagnie, on me laissait les grands-mères et les enfants, on m’encourageait, écrivain c’était formidable, mais de là à m’emporter dans sa bibliothèque, il y avait encore un sacré pas à franchir.

C’était bien simple, il y avait toujours d’autres livres à lire avant. D’autres livres qui attendaient aussi leur tour dans l’ordre établi par la critique, les libraires, les prix littéraires et le bouche-à-oreille. Il y avait toujours un Autin-Grenier, un Cendors, un Fabre ou un Modiano pour nous précéder. Sans parler des classiques, tellement d’actualité, tellement nombreux – ils avaient pour eux d’avoir quelques siècles d’avance – Balzac pouvait remplir, à lui tout seul, toute une vie de lecture. Autant dire que c’était un peu se battre contre des moulins à vent que de continuer à écrire face à des clients pareils. Au cénacle littéraire, les places étaient comptées et nous ne pouvions visiblement pas tous faire Carrère dans la littérature.

Je comprenais.

Pourtant, je donnais le change et faisais beaucoup d’efforts pour coller à l’étiquette. J’avais sorti mon carnet et mon stylo et, sous les yeux des clients, je griffonnais des notes dans tous les sens, bien décidé à leur en donner pour leur argent. J’assumais mon statut de bête de foire, leur montrais un auteur à l’œuvre, un auteur en chair et en mots.

De la sueur apparaissait en haut de mon front, ma chemise commençait à se mouiller, des taches de gras noircissaient mon carnet mais je ne relâchais pas mon effort. J’écrivais, comme possédé, des pages et des pages qu’il me faudrait ensuite jeter sans rien garder. Quand j’ai fini par relever la tête, seuls les yeux de Patrice, le vendeur qui m’avait accueilli à mon arrivée, ont rencontré les miens. J’ai lu un mélange d’amusement et de moquerie dans son regard. Personne d’autre n’avait relevé ma performance. Les clients de la boutique avaient poursuivi leurs achats frénétiques. Je n’avais recueilli ni applaudissements, ni fleurs, ni félicitations. J’étais bon pour retourner dessiner des escargots dans mon carnet. C’était à désespérer.

À 18 h 36, je me suis levé. Cela faisait au moins trente minutes que plus personne ne m’avait adressé la parole. J’ai défroissé ma veste, rangé mes affaires et me suis dirigé vers le libraire. Je vais y aller, j’ai dit. Oui, merci, a répondu Patrice sans lever les yeux de sa caisse. Il y a eu un silence un peu long et voyant sans doute que je ne me décidais pas à partir, il a cru bon d’ajouter quelque chose pour me réconforter : ça arrive à d’autres, a-t-il lâché en baissant la voix. La dernière fois que j’avais entendu cette phrase, c’était au sujet de pannes sexuelles. Oui, un peu trop souvent, j’ai répondu. Patrice a relevé la tête et a dû sentir que j’étais blessé. Il a semblé chercher une parole apaisante à prononcer, quelque chose de doux mais, n’en trouvant visiblement aucune, a fini par m’avouer, les yeux dans les yeux, que Michel Butor aussi, un jour, avait fait zéro ici.

Dehors régnait un air de fête. L’insouciance et l’allégresse flottaient dans l’air. Les trottoirs étaient encombrés de badauds encombrés de cadeaux. Comme souvent, j’étais à contretemps. En décalage. Sonné et abasourdi par cet après-midi passé à chercher la gloire et à ne rencontrer que le vide. À force, je commençais à m’habituer mais j’avais besoin de respirer, de reprendre mon souffle. Marcher au milieu de la foule et des décorations de Noël était plaisant. Le petit vent frais me faisait le plus grand bien. J’avais besoin de me sentir vivant. Mais que même le grand Michel Butor ait pu faire zéro vente, ça pouvait tout, sauf me remonter le moral.